呼吸ー上手な呼吸のために

現代人は呼吸が下手な人が多い。

これは現代社会の特徴的現象かもしれません。

人は心配事や悩み事があると、呼吸が浅くなるものです。

これは時代にかかわらず起こる現象ですが、現代ではPCやスマホの画面を凝視することで息を詰め、

十分な呼吸ができていない人が増えています。

自覚症状として「何となく息苦しい」「息が吸えない」と思っている人も多いのですが、

まったく無自覚で呼吸不足に陥っている人が意外にたくさんいます。

「息苦しい」と感じるとき、多くの人は「息が吸えない」という感じになります。

しかし、実は逆で「息が吐けない」状態に陥っているのです。

肺の中の空気を吐ききることができないために、新しい空気が入ることが出来ない。

そのために「吸えない」のです。

では、なぜ上手に呼吸できないのでしょうか。

呼吸の仕組みを見てみましょう。

肺呼吸とは言葉通り肺の中に空気を取り入れるのですが、肺は自分で膨らむことはできません。

肺自身が空気を吸い込む機能を持っているわけではありません。

肺を取り囲む骨格(肋骨)、取り囲む筋肉(呼吸筋群)、上下にある膜(胸郭上口隔膜、横隔膜)が

伸びたり縮んだりして肺の中の空気を出したり入れたりするのです。

吸気の時の肋骨は横にも前にも広がり、横隔膜は引っ張られます。

呼気時は胸郭全体が小さくなって、横隔膜が緩みます。

上手な呼吸のためには、どれも大切なものですがことに重要なのは「横隔膜」です。

横隔膜が傘のように開いたり、閉じたりすることによって胸郭内の圧を変えます。

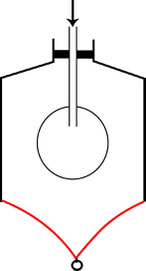

広がる肋骨に引っ張られ、横隔膜が傘が開くように開くと胸の中は陰圧となり、上部の鼻や口から肺へ向かって空気が流れ込みます。

これが吸気です。

底がゴムでできたビーカーの中に風船を入れて、ゴムを引っ張ると、上の口から空気が流れ込みます。肺に空気が流れ込む吸気の原理です。

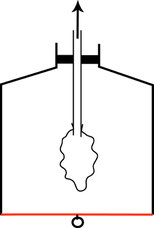

広がった肋骨を閉じ、傘を閉じるように横隔膜が緩むと肺の中の空気は外へと押し出されます。

これが呼気です。

ビーカーの底のゴムを緩めると、中の風船から空気が外へ出て行きます。呼気の原理です。

呼吸が上手に出来ない一番の理由は、横隔膜が緊張のために緩まず、空気を排出することがうまくできないことにあります。

横隔膜は胃のすぐ上にある胸と腹部を分けている膜です。

この膜はデリケートにできています。すぐに緊張して動きが悪くなります。

ちょっと心配事があったり、悩み事があると、「胃が痛い」という人がいますが、

胃ではなく横隔膜の緊張を痛みとして感じる人が多いのです。

ストレスで緊張して、動きにくくなってしまった横隔膜が痛いと言うほどではなくても、

「息苦しい」「呼吸が出来ない」といった症状を引き起こします。

横隔膜の緊張は、呼吸を阻害するだけでなく、胸部にある心臓への血液の戻りにも大きな影響を及ぼします。

胸部が陰圧になることで血液は吸い込まれるように心臓へと向かうのですが、

陰圧が十分でないと血液の環流は心臓の押し出す力だけが頼りになります。

さらに、横隔膜が締まっていることで、そこを通過する大動脈も大静脈も締まってしまうことになります。

逆流性胃炎の原因も締まって緩まない横隔膜に原因があります。

「呼吸ができない」「息苦しい」と感じたら、みぞおちが締まっていないか調べてみましょう。

みぞおちをぎゅっと押さえて、思い切り息を吐き出すだけでも横隔膜を緩める運動になります。